di Frédérique Gélinas e Pietro Mellano

Fotografie e illustrazione a cura di Frédérique Gélinas

con la collaborazione di Roberta Longo

Eccoci di nuovo all’Ufficio Immigrazione. Oggi non restiamo nel parcheggio, ma penetriamo nel suo labirinto. Ed è proprio lo spazio che ci circonda per otto ore ad attirare il nostro sguardo. L’architettura, infatti, può essere tanto: sociale, politica, sostenibile, minimale, sicuramente mai neutrale. In questo caso è aggressiva.

Il parcheggio, si sa già, è sede della fila mattutina che si estende fino alla strada. La porta d’entrata nasconde altro spazio esterno, ricoperto da una tettoia, sotto la quale si trovano delle panchine che non potevano essere usate durante la pandemia e tuttora rimangono inutilizzate e dove la coda è ancora più densa. Dopodiché dobbiamo passare attraverso dei tornelli che non hanno la funzione di contarci, e che quindi corrispondono solo a un’ulteriore barriera, travestita. Personalmente, hanno però la bellezza di ricordarmi le giostre. E allora, una volta passata, ritrovo un po’ di gioia, di eccitazione infantile, di quella febbrilità che hai prima di fare un salto nel vuoto. Quest’adrenalina ingenua sparisce però drasticamente nel momento in cui mi rendo conto del tempo che ci vorrà prima di uscire di qui.

Davanti a me la coda continua, questa volta in pieno sole, in un corridoio di collegamento fra due edifici. Tutti sono allineati contro il muro, per proteggersi un po’ dai raggi. Fra di noi corrono sguardi scoraggiati e sospiri. Un bambino piange, lo saluto con la mano, in modo tale da distrarlo. I suoi occhi neri mi fissano e sua madre, che saltella per calmarlo, mi ringrazia con un sorriso. Ci sono molte madri, pochi padri. Quando la porta si apre, curiosi cerchiamo di vedere com’è dentro. Sembra più fresco, ma la gente è comunque ammassata.

All’interno si passa in un corridoio dove una persona si sgola per urlare ad ogni nuovo entrato: «a sinistra per le impronte, a destra per il recupero del permesso di soggiorno». Ci ritroviamo finalmente in una stanza; una stanza i cui colori pastello da scuola elementare trasformano la mia stanchezza in rabbia. Questo spazio mi dà la sensazione di entrare in un inferno in cui l’inferno stesso si prende gioco di me. Come se qualcuno si fosse detto «se dipingiamo il tutto del colore di un uovo di Pasqua, magari non si renderanno conto che li trattiamo con violenza emozionale». Poi ho pensato che, probabilmente, questi colori appartenevano alla funzione precedente dell’edificio. Non so cosa sia peggio: colorare l’Ufficio Immigrazione della Questura come se fosse un asilo o non preoccuparsi di aggiornare i colori perché siano adatti a questo contesto di estrema vulnerabilità.

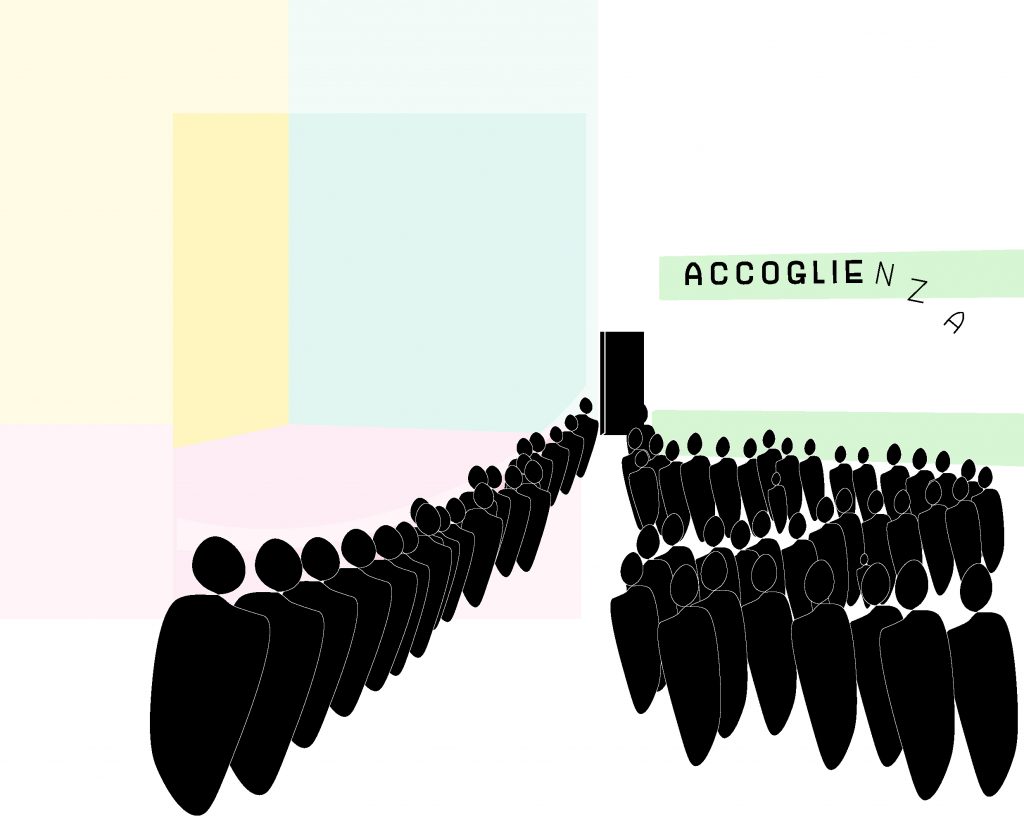

Dietro al banco dove prima era situato un punto di accoglienza non c’è anima viva. Il vuoto totale. Perché, dell’accoglienza, quest’edificio è stato completamente privato. Nella sala d’attesa, le panche sono circondate da bandiere rosse: ormai si aspetta in piedi. Per sette ore mi sono chiesta perché non ci si possa sedere su queste benedette panchine e sono arrivata a due conclusioni plausibili: per causa del Covid o semplicemente perché c’è troppa gente per far funzionare bene il sistema di attesa. Non ci sono numeri da assegnare, come succede all’Ufficio Immigrazione di Genova, e ad ogni modo gli schermi cubici che dovrebbero indicarli sembrano non essere accesi dagli anni ’90. La gente deve quindi rimanere in piedi, affinché sia ben chiaro l’ordine di arrivo di ognuno. Logico. Ma se lo spazio non è più adeguato, perché non cambiarlo? O restaurarlo? Gli edifici industriali dismessi sono molti in città e numerosi progetti sono stati realizzati per dare loro una seconda vita. Perché allora lasciare così sfiorito l’ex-mercato dei fiori? Le ragioni saranno economiche. Oppure politiche.

In queste condizioni è difficile lasciar da parte il pensiero del razzismo. A prima vista, è purtroppo quasi intuitivo pensare che siano le autorità ad agire in tale modo. Invece, parlando con la gente e osservando i comportamenti altruisti dei poliziotti, mi chiedo se non sia l’architettura in sé, o piuttosto la non-architettura, a puzzare di razzismo. Nelle lunghissime code mattutine di Corso Verona ci sono ben pochi bianchi. Sarebbe questo il motivo del non-adeguamento delle strutture adibite ad accogliere i migranti?

Nessuna barriera architettonica assume la sua funzione originaria. Non è necessariamente un male. In molte opere di ristrutturazione, il contrasto fra antica e nuova destinazione può creare spazi unici e molto interessanti. Invece, in questo contesto di quasi rovina, non fa altro che accentuare il caos, oltre che un’idea di abbandono che richiama i traumi vissuti da tante persone per ritrovarsi qui. Ci vorrebbe un cambiamento enorme per facilitare la vita dei migranti, ed è ormai chiaro che le procedure burocratiche si espandono ben oltre le cinte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino. Ma, mentre cambiare un sistema è un impegno quasi utopico, cambiare un luogo mi sembra un obiettivo sia realistico sia ragionevole. Oltre che un bel gesto che la città potrebbe fare verso chi la sceglie come casa, potrebbe anche diventare una presa di posizione verso il tema dell’immigrazione. È in questo modo che si solleticano le frontiere fra architettura e politica.

Arriviamo finalmente agli sportelli, dietro i cui vetri sono impilati i nostri tanto desiderati documenti. In mezzo a questi sbucano i visi frustrati degli impiegati. I vetri sono spessi e non presentano fori: per farsi sentire bisogna urlare. Tutto mi dà un sentimento di ansia: veramente ritroveranno il mio permesso di soggiorno in questa massa di carta disordinata? Sì. Loro sono abituati. Esausti, ma abituati. Con il mio permesso di soggiorno in mano, finalmente esco. Ho le gambe pesanti, le impronte dell’Ufficio mi schiacciano. E poi penso che passerò a Porta Palazzo. L’idea mi rincuora e, dalla stanchezza e dalle emozioni, mi salgono le lacrime agli occhi. Fra le mie mani porto il diritto a un anno in più in questa città che amo tanto.

| Cookie | Durata | Descrizione |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |

| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |

| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |